落尘如雪 2022-04-18 00:45

4.12网络女权事件始末整理及思考

前言

近年来,围绕“女权”或“女性主义”这个关键词的网络讨论占据了各大社交平台的版面,无论我们如何看待,或是站队,抱团,参与,旁观,它还是愈演愈烈。2022年的4月12号深夜,由共青团中央微博官方账号发布了一条批判“极端主义女权”的微博,关于这个主题的讨论再起波澜。

这件事情的来龙去脉如何?网络女权与女性主义有什么区别?该条微博的发布合理吗?有关此主题的讨论理性吗,有效吗?置身于潮流中的我们又应该如何看待?当我们在讨论女权主义时,我们在讨论什么?

在下文,首先,笔者会先整理该事件的始末,并附上资料,随后,会简短地介绍女权主义这一概念,并对该事件本身以及主体进行分析,最后,将会附上一些关于个人的建议与意见。

事先声明:本文将尽力做到 价值中立, 但由于本人学识、能力、眼界有限,不免有所纰漏或带有一定程度的偏见。本人希望本文促进和平理性讨论而不是非理性的情感宣泄,请随意转载。

事件始末整理

2022.4.2

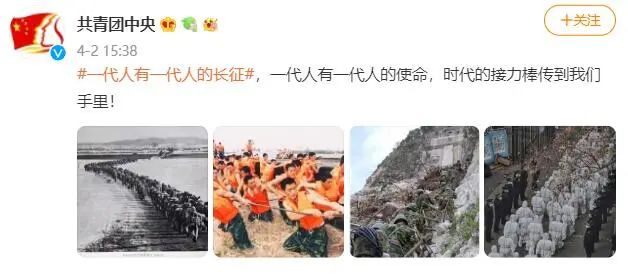

15:38 共青团中央发布有关“长征”的微博,并附上四张图。

15:38-16:45 该微博经过多次编辑,最终版本为六张图,新增两张。

4.2-4.12

有网友提出质疑,该微博的配图中未出现女性,并引起了相关的讨论。

讨论可大致总结为三类:

①与图文内容相关,积极回应。

②与疫情问题相关,消极回应,关键词:上海

③认为时代群像未出现女性不妥,消极回应。

其中,二、三类评论不占主流,但引发的直接互动(相互评论)最多。而第一类评论的点赞量较大。

4.12

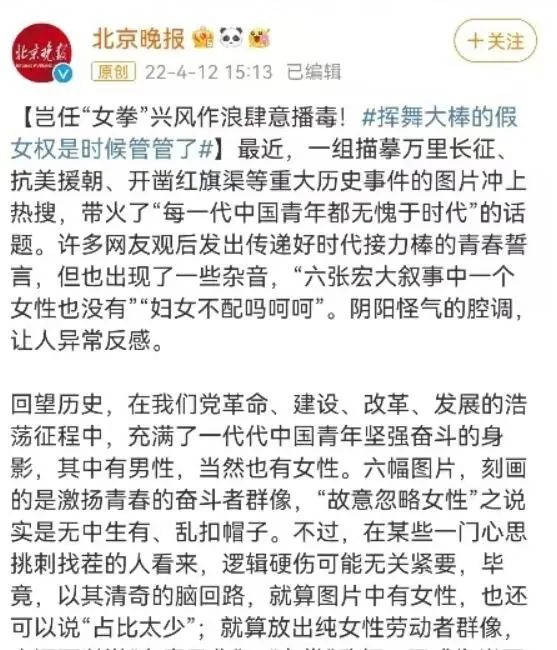

15:13 北京晚报发布有关“岂任女拳兴风作浪肆意播毒”的微博。引发讨论。

23:02 共青团中央发布了有关“极端女权主义已成网络毒瘤”的微博。

文中截取了部分网友的言论,以及曝光了部分网友人肉北京晚报作者的行为。

4.13

舆论发酵。截至4.15中午10:30,该条微博评论已无法查看,并开启了精选评论。

注:舆论发酵后未删博,目前仍可查看时间线。

与许多流传版本不同的事实:

1.共青团中央确实编辑了微博,但是是在同一天的一小时内增加图片,而非舆论发酵后增加图片。

2.最早的版本就已经出现了现代的防疫工作者群像,由于穿着防护服,无法辨明性别。

3.是北京晚报先发布微博后,共青团中央再发布。

正视与思考

一、网络女权主义的定义及概念

为达到理解的一致,本文先界定几个有关概念。

①男女间的不平等是一项 社会事实 。

②女性主义更倾向于是一种理想类型。[1]

③女权主义更倾向于是一种 政治手段 。

④本文讨论的是网络上的女权主义,即以网络为传播媒介的女权主义[2]。

女性主义与女权主义同根同源,都译于英文单词:“feminism”,但在中文语境下的运用中有着含义上的不同。女性主义更关注 性别本身[2], 有相关的理论。而女权主义是女性主义中较为激进的一支,更偏向于现实的政治诉求。严格来说,这是一种政治手段。

吉登斯认为,不管什么类型的女性主义,他们都认同:

①知识是同对性与性别的追问相关联的。(即知识有“性别化”的本质)

②在男权制社会中,女性面对着压迫。

而它们的目的都指向:提升女性权利,反对压迫。

[1]在经验分析活动中所使用的特别的概念和模型。

[2] 一为在本次事件中,共青团中央引发争议的提法为“极端女权主义”,二为该事件的性质在客观上更符合前文所述的女权主义的性质。

[3] 比如:性本身是如何被建构的?心理层面亦或者生理层面?男性与女性的平等?

女性主义不是一个静止、单一的概念。该理论在不断发展的过程中,杂糅了包括但不限于:自由主义、马克思主义、新马克思主义、后现代主义、后结构主义等学说。一般认为二战战后、第三次科技革命是女性主义理论的大爆发节点。

女性主义运动在20世纪六七十年代就在欧美蔚然成风,后伴随着全球化、信息化逐渐传播至全球各地。

二、当男人与女人讨论女权主义时,他们在讨论什么?(补充)

当我们讨论时,我们的出发点可能本就不一致。

承上文所述,女性主义都认为知识有“性别化”的本质,也就是说,男女有着不同的经验,通过不同的视角看世界,所以在建构自己对于世界的理解时,运用的方式不会完全一致。据此我们可以得到:

关于对“女权主义”概念本身的理解,也受到了性别认知的影响。

顺着该逻辑我们可以得到:

1. 中文互联网语境中,女权主义的使用频次远大于女性主义,即女权主义为主要用法。

2.大部分网民对相关概念的了解不足,对“女权主义”这一概念往往仅局限于直观的语义理解上。这会导致 意义上的“失真” 。

最终导致了如下的结果:

在男性视角下,“女权主义”该词的理解重心先在 “权” 上,即

女权主义

对该词的理解都从“权”本身出发,即权力。基于上文,男权社会中的男性往往都有 被内化的性别潜意识或阶级潜意识,即女性争取权利将会影响男性权利的下降 ,这从接触开始便使得男性 感到“威胁” ,从而影响到下一步的反应。

在女性视角下,“女权主义”该词的理解重心先在 “女” 上,再到“女权”,即

女权主义

直观的语义理解上,这可能先是一种 主体意识的认同 ,再是“争取权利”的意思,无论其方法论如何,其具体指涉的含义如何。

在这个前提下,简单、非理性的论战往往难以达成共识,使网络冲浪成为后现代性所说的那样 “杂乱、随机、毫无方向感”[1] 。

[1] 吉登斯。

三、为何这次会引发如此之大规模的讨论?

(一)对事件本身的总结

一句话总结该事件本身—— 后现代性[1]的网络政治闹剧 。在这次事件中,没有一方做出了合理行为[2],没有一方受益,且没有产生任何的正外部性,还使得“性别二元对立”的舆论场域[3]进一步扩散。

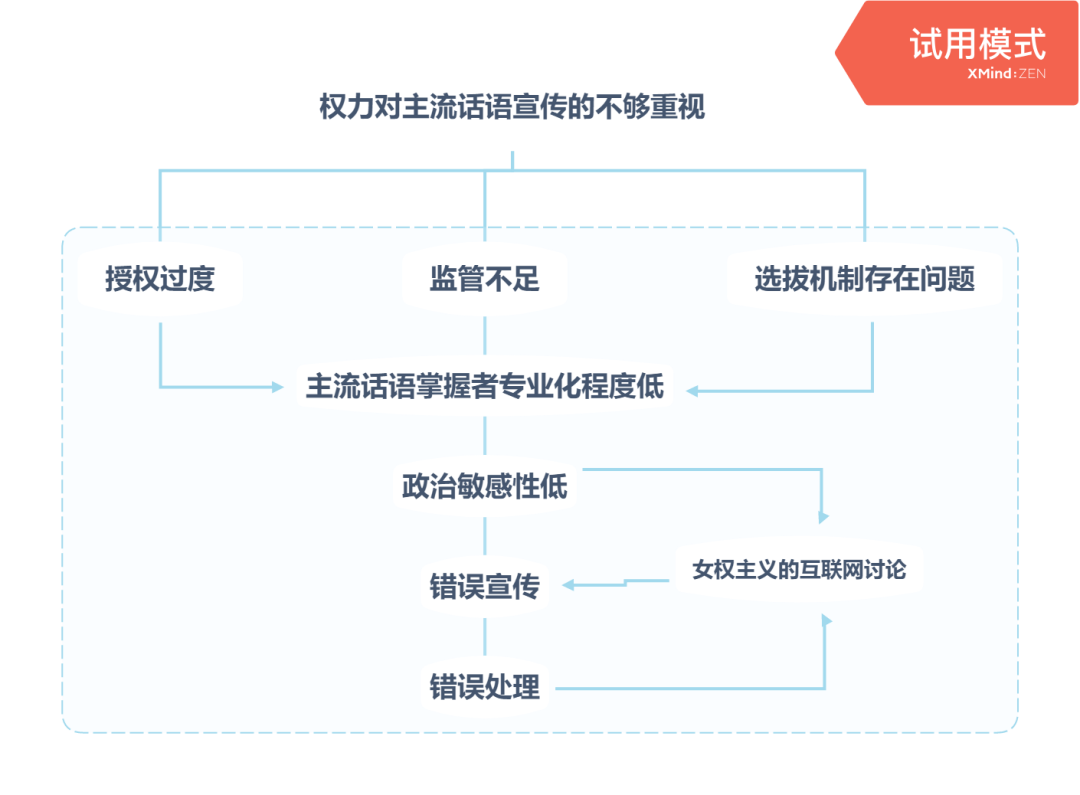

基本传导机制可简化如下:

这里明确一点:权力对主流话语的宣传的重视只局限在了数量上而非质量上。也就是说更像是拙劣的“大水漫灌”,这还可能引发亚文化的反抗意识的生成。

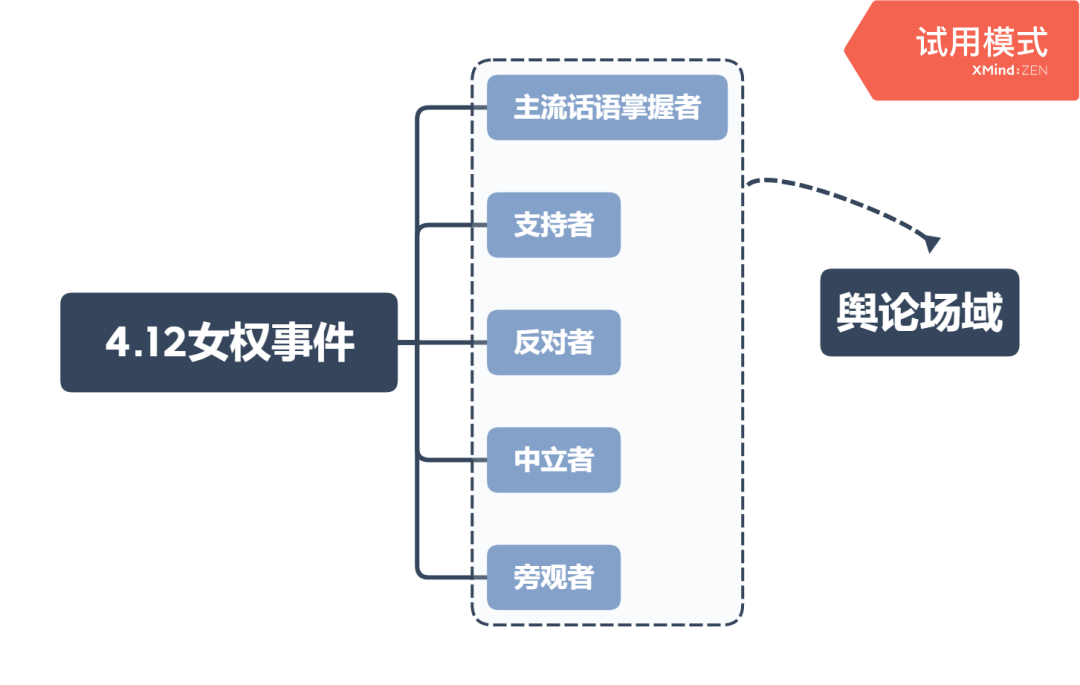

为进一步分析,我们可将该事件舆论场域内的各方分为:

主流话语掌握者,下称“宣传口”。

支持者:认为反对主流话语掌握者本次行为的行为是正当的,并参与讨论。

反对者:认为支持者是不正当的,并参与讨论。

中立者:中立态度,认为支持者与反对者双方都存在问题,并参与讨论。

旁观者:无论何种立场,只要知情但没有参与讨论,即为旁观者。[4]

碍于篇幅,本文只分析前两类主要参与者,即“宣传口”与“支持者”

(二)宣传口:

客观行为上:

①将防控疫情比作长征。并不是一个合理的选择,因为长征隐含着 言外之意 :目前吃苦是 暂时的 ,未来会更好;吃苦是因为“疫情”这一 外部因素 。

这实际上是将长征的苦与疫情的苦绑定起来,对着“疫情”这一外部实在打靶子,忽略了政府的能动性,转移主要矛盾:上海疫情的处理(阶级矛盾)。

② 政治敏感度不足导致性别意识的缺失; 这使得其在性别对立问题本就严重的互联网环境上引发了舆论冲突。

在第一个微博中,展现长征的时代群像上女性形象的缺失。

(客观事实:“中央红军:女性参加长征要体检,中央红军离开红都瑞金西进的时候,共有8 6万多人,随队而行的女战士有32人,男性和女性的比例约为2700∶1。”[5])

虽然女性在长征中的比例较低,但作为宣传口,应有对性别意识的政治敏感性。 时代群像实际上是一种符号化的历史,其是事实当然毫无疑问,但是呈现事实的方式影响了符号的意义解读 。

③报道技巧不足导致将“女权主义”标签化导致不满。也就是说,抓“典型”的行为使得有可辩驳的空间。

我们可以看到,在第二个微博中,其截取部分网友言论和行为作为典型,进行相应的一番论述。论述的最终目的是批判“极端主义女权”,以正网络讨论之风。文章逻辑清晰,观点明确,但是与图文配合起来,就有了不同的意味。

首先, 在截图上抓典型,在文章中批总体现象,或者说,给部分用户贴标签的行为 (“极端女权主义”的总体)——这还使得 “典型”与“总体”之间的概念变得模糊,留下了可辩驳的空间,更何况,寻找的“典型”不够“典型” 。而辩驳的观点一般可提炼为:宣传口在以偏概全;或认为自己也成为了被批判的对象而感到愤怒。实际上这是非常的不符合逻辑的。无论文章批判的是个体亦或者是总体,人在进行网络冲浪时(私密领域),实质上是感性的视觉性动物,一般上会先看图片再看文字,或是先看评论再看推文,这都会使感性先占据思考的高地,使文章传达的意义失真。

其次,对“极端女权主义“的下定义方式有待商榷。(俗称:扣帽子)极端女权主义有“极端”二字。而“极端”往往与恐怖主义挂钩。实际上,除了引发网络上的性别对立外,实际生活中不好判断其是否真的从事了恐怖行为。在此基础上,可使用“激进女权”而非“极端女权”。“激进”与“极端”传递的是完全不同的情绪。

综上所述,这一系列行为展现给女性视角的是:主流话语对女权主义天然的不信任,从而引发其抵触心理。

(三)支持者(不一定是女权主义者)

(1)事件本身

客观上:

支持者有一定的内部差异,可以提炼分为以下几个观点:

①主流话语的宏大叙事中不能缺少女性角色。

②指责宣传口存在性别歧视、以偏概全。

③指责宣传口转移矛盾,推动性别对立。

④指责其他相关事件中的歧视现象。

⑤发表较为激进的消极言论。

⑥只表示支持态度,未发表观点。

上述几个观点是 非递进、非互斥(除了⑥) 的,支持者同时可能有上述所有的观点,也可能只有一两个。

根据观点进一步分析,可以得到具体原因如下

① 反感主流话语的宏大叙事 ,试图使用女性视角的话语消解、颠覆主流话语,并争取主流话语中女性角色的展现。

② 消费 “女权主义”符号所带来的文化价值和身份认同。

③利用“女权主义”宣泄现实中的情绪和不满。

④认同“女性主义”的理念从而支持。

(2)存在的问题

① 以“女性被压迫视角”的审视现实中的每一件事物,相当于打开了潘多拉魔盒,一旦开启,就没有结束的可能。 也可以说,过度地关注政治正确等于 变相地歧视自己,变相地承认自己的弱势地位而非积极地争取权利 。如前文所引资料,在事实上,女性在“长征”战争前线占比确实较低,宣传口未做到其本分是失职,但若要以对长征的贡献作为时代群像入选的标准的话,女性在区区五张照片中确实没有资格与男性战士相比。(剩下一张是现代的防疫者无法辨别性别,也不能否认女性在长征中的巨大贡献)

②非理性的讨论。语言、行为过于激进(人肉女记者)。如前文所述,宣传口所批判的“极端女权主义”是一个总体,而不少人未读文章就 先入为主 ,或是 对号入座 。

③部分人利用女权主义敛财,目的是激化矛盾而非争取权利。

[1] 后现代性是一种思想风格,它质疑客观真理、理性、同一性和客观性这样的经典概念,置疑普遍进步或人类解放,不信任任何单一的理论框架、大叙事、或终极性解释。

[2] 如果说意图是挑拨性别对立的话,那它确实收益了。

[3] 舆论场是包含若干相互刺激因素,使许多人形成共同意见的时空环境。

[4] 旁观者也算参与者的理论依据:沉默漩涡、舆论场域。可以说,看客也助长了讨论的白热化。不加赘述,可回看本公众号上一篇文章《后信息时代》

[5]凤凰新闻。《战争无性别:女性参加长征的人数之谜》

四、如何看待现阶段的网络女权主义?

(一)正视国内目前女权主义存在的问题

①存在 内部的不平等 :

分别为: 地区上 (与经济发达地区高度相关)、 阶级上 (与中产阶级及以上家庭出身高度相关)的不平等。

这显示出一种荒谬的景象: 城市地区,中产阶级以上的女性地位在受到社会正视以及保护的情况下,发出的声量最大,抗议也越多;而在广大的农村地区、收入较低的阶层,受到家庭暴力、职业性别歧视等不平等待遇最多,发出的声量也最小。 而显而易见的是,大部分网络女权也就只停留于网络,对相关理论了解甚少,也没有介入相关的社会工作。而女权主义本应是最现实主义的。

②由于前文所述的,对“女性主义”理论认知不足, 容易将复杂的不平等的原因简单地归因至性别差异。 后现代社会是极其复杂的,一项不平等的存在不只是因为性别差异。当然,这不是只有中国的女权主义才存在的问题,这是世界女权主义都面临的问题。而认知不足往往导致非理性讨论的诞生,这也是网络女权主义饱受争论、容易被标签化、污名化的一点。

③部分人借此敛财。不多赘述。

④部分网络女权主义者存在着以下悖论:崇尚女权,“厌男”的同时追星(男)或者热爱总裁文。这在实质上又接受了女性主义所想要颠覆的男权制建立的话语体系下的文化。总裁文与追星(男)与女权主义冲突吗?实际上是冲突的。总裁文以女性视角重视女性感情体验的同时,隐含了一个假设:男强女弱,女方提出的任何要求都受到同意。更别说“甜宠文”,“追妻火葬场”了。而追星意味着接受由男性所构建的消费社会中的用以消费的文化。这么一分析,是不是有前文所说的那样,

“以“女性被压迫视角”的审视现实中的每一件事物,相当于打开了潘多拉魔盒,一旦开启,就没有结束的可能。”

(二)对女权主义的反思与怎么做

女权主义的诞生植根于很多批判性的理论,可以说,女权主义自诞生以来,就带着批判的力量,是一把锋利的武器。它可以切割出二元对立的性别关系,也可以解构“性”本身的含义,还能指导现实的女权运动。

可以说,它是一种关注女性不平等的理论范式,一种极具洞见力的视角。但其观点的适用性使其更偏向于是一种政治手段。不可否认的是,它自身存在着部分缺陷,而过分地只运用这一视角会滋生偏见和狭隘。

而我们该怎么做才能避免上文所说的“潘多拉魔盒”呢?无论你是女权主义者,或是反女权主义者,又亦或者是中立者,都可以从中收益:

(1)运用社会学的想象力:把握个人困境与社会议题之间的关系,以及,使用历史的观点,把握自己所处的时代与历史的关系,并保持开放的心态,学会换位思考。

“在运用社会学的想象力时,最富收益的区分或许就是“ 源于周遭情境的个人困扰”与“ 关乎社会结构的公议题”。这种区分是社会学想象力 的 基本 工具,也是 社会科学中所有经典研究的共有特征。”

“ 因为所谓想象力,就是有能力从一种视角转换到另一种视角 。”

——《社会学的想象力》

(2)学会包容,在脑海中接受多个视角的指导,而非只轻信一个观点。

(3)发表观点前,多深入了解相关领域的知识。反之,则尽量少发言。

感谢阅读。你已经为女权主义出了一份力了。欢迎讨论交流,错误地方还请指出,谢谢!